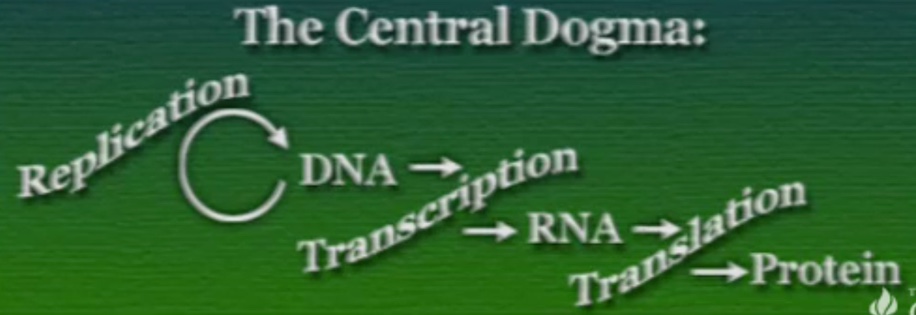

ফ্রান্সিস ক্রিকের একটা বিখ্যাত প্রস্তাবনা ছিলো দি সেন্ট্রাল ডগমা অফ মলিকুলার বায়োলজি। এটি জেনেটিক তথ্য প্রবাহ সংক্রন্ত একটা ধারণা যার দুটি অংশ রয়েছে। তিনি বলেন, জেনেটিক তথ্য DNA থেকে সরাসরি প্রোটিনে স্থানান্তরিত হয় না। বরং, DNA থেকে তথ্য প্রথমে RNA-তে এবং RNA থেকে প্রোটিনে প্রবাহিত হয়। তিনি আরো বলেন, জেনেটিক তথ্য প্রবাহ একমুখী। তথ্য কখনো উল্টো দিকে যেমন, প্রোটিন থেকে RNA-তে কিংবা, RNA থেকে DNA-তে প্রবাহিত হয় না। রেট্রোভাইরাসের কল্যাণে আমরা জানি, জেনেটিক তথ্য RNA থেকে DNA-তে প্রবাহিত হতে পারে। তাই, এই অংশটুকু বাদে এবং কিছু ছোট খাটো ব্যতিক্রম বাদে এই সেন্ট্রাল ডগমাটি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। ক্রিকের প্রস্তাব অনুযায়ী, জেনেটিক তথ্য প্রবাহকে দুটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। ট্রান্সক্রিপশন (Transcription) , DNA থেকে RNA। এবং ট্রান্সলেশন (Translation), RNA থেকে প্রোটিন।

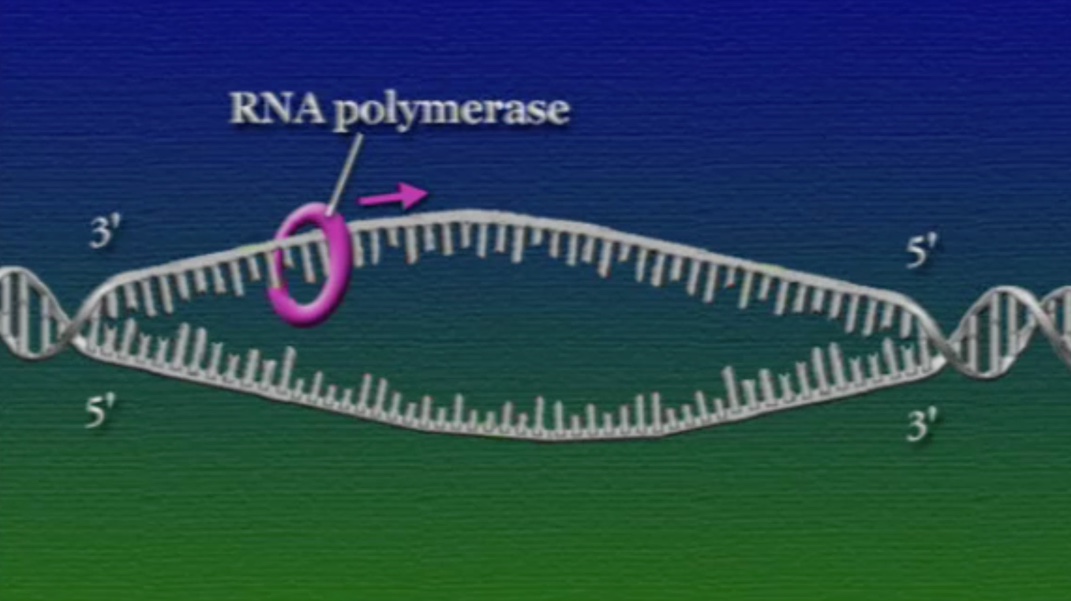

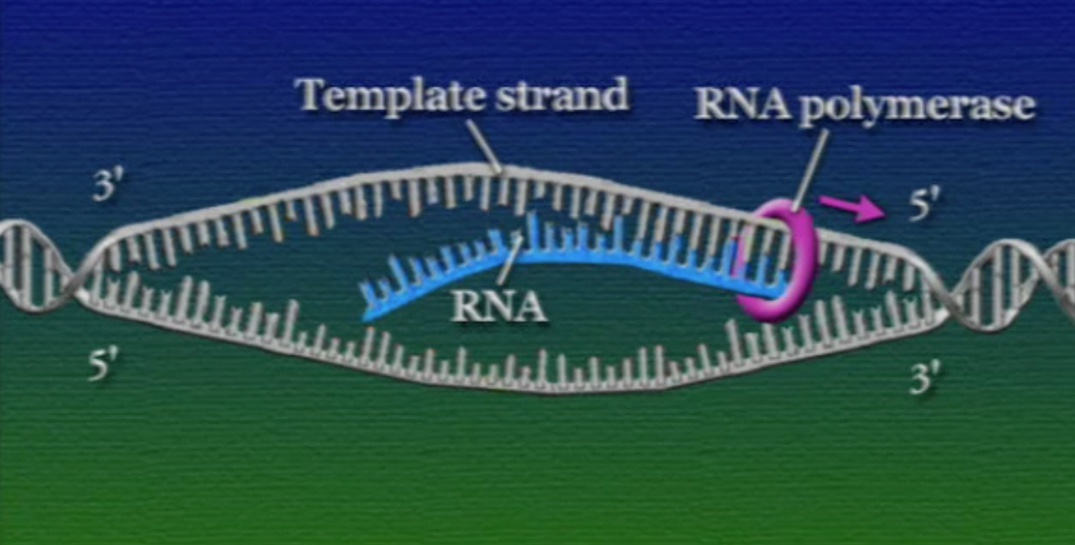

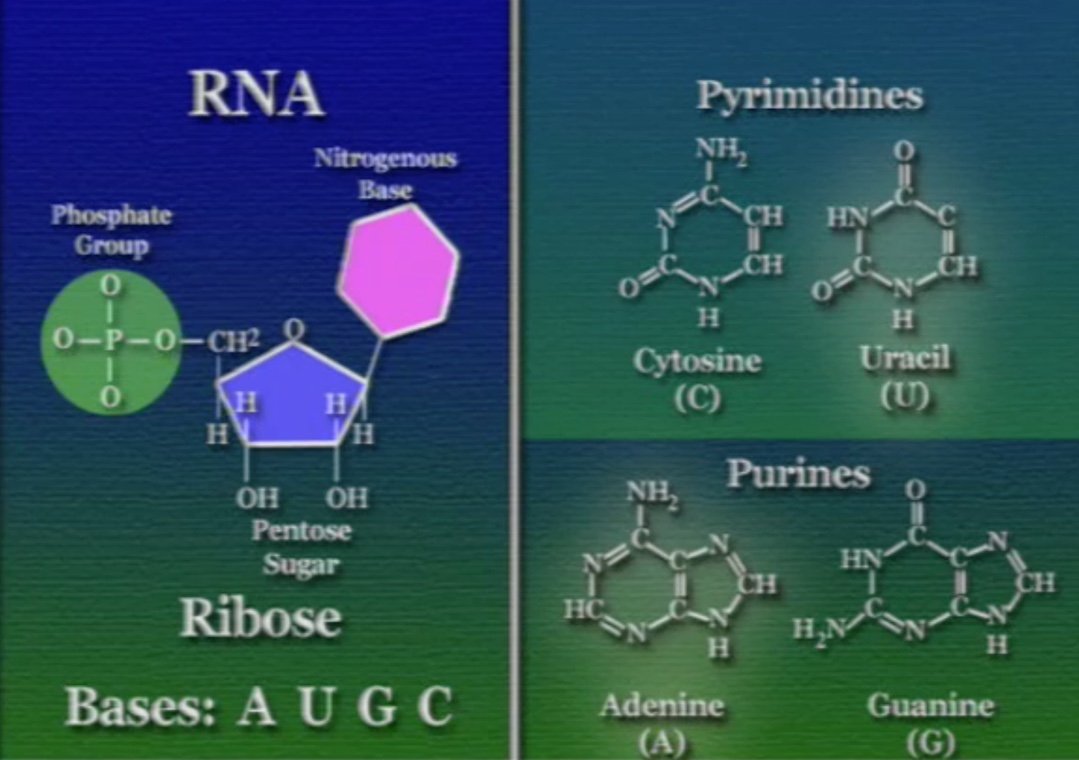

ট্রান্সক্রিপ্টশন শব্দটার মানে হলো, কোনো কিছু নকল বা কপি (Copy) করা। ট্রান্সক্রিপ্টশন ধাপে DNA-এর জেনেটিক কোড RNA-তে কপি করা হয়। যেহেতু, DNA ও RNA দুটোই নিউক্লিইক-অ্যাসিড দিয়ে তৈরি তাই DNA থেকে RNA পাওয়ার প্রক্রিয়াটি অনেকটা নকল করার মতো। এই ট্রান্সক্রিপ্টশন করার কাজটা একটা এনজাইমের, যার নাম RNA-পলিমারেস (RNA Polymerase)। RNA-পলিমারেস মূলত দুটি কাজ করে। প্রথমে সে DNA ডাবল-হেলিক্সের সামান্য একটা অংশ জিপারের মতো খুলে ফেলে। খুলে ফেলা অংশ দুটির একটাকে বলে টেম্পলেট-স্ট্র্যান্ড (Template strand) আর অন্যটিকে বলে কমপ্লিমেন্টারি-স্ট্র্যান্ড (Complementary strand)।

এইবার RNA-পলিমারেস টেম্পলেট-স্ট্র্যান্ডে চেপে বসে আর সামনে এগুতে থাকে। সে ডাবল-হেলিক্স বেস-পেয়ারগুলো খুলতে খুলতে এগিয়ে যায়। আর পেছনের খোলা বেস-পেয়ারগুলো হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জোড়া লাগতে থাকে। RNA-পলিমারেস তার এগুনোর পথে প্রতিটি DNA-বেসের পরিপূরক বা কমপ্লিমেন্টারি-বেস (Complementary base) খুঁজে বের করে আর তাদের জোড়া লাগাতে থাকে। কোষের নিউক্লিয়াসে প্রচুর মুক্ত নিউক্লিইক-অ্যাসিড ভেসে বেড়ায়, ফলে কমপ্লিমেন্টারি-বেস খুঁজে পেতে RNA-পলিমারেসকে কোনো বেগই পেতে হয় না। যা হোক, এই কমপ্লিমেন্টারি-বেসগুলো জোড়া লেগে যে RNA পলিমার পাওয়া যায় তার নাম ম্যাসেনজার-RNA, সংক্ষেপে mRNA।

টেম্পলেট-স্ট্র্যান্ডের যে অংশকে নকল করা হয় তাকে বলে কোডিং-রিজিয়ন (Coding region)। সমস্যা হলো, RNA-পলিমারেস কিভাবে এই কোডিং-রিজিয়ন খুঁজে পায়? ডাবল-হেলিক্স খুলে ফেলার পরপরই RNA-পলিমারেস প্রথমে DNA-এর একটা বিশেষ অংশকে খুঁজে বের করে। ট্রান্সক্রিপ্ট শুরুতে সাহায্য করে বলে এই অংশকে বলে প্রোমোটর (Promoter)। এই প্রোমোটর খুঁজে বের করাটা RNA-পলিমারেসের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ। প্রোমোটর ছোট এক চিলতে নিউক্লিয়টাইড সেকুয়েন্স (Nucleotide sequence) যার সাথে কোডিং-রিজিয়ন প্রচুর মিল রয়েছে। এই সাদৃশ্যতা থেকেই RNA-পলিমারেস প্রোমোটর খুঁজে পায় এবং টেম্পলেট-স্ট্র্যান্ডে নিজেকে আটকে ফেলে।

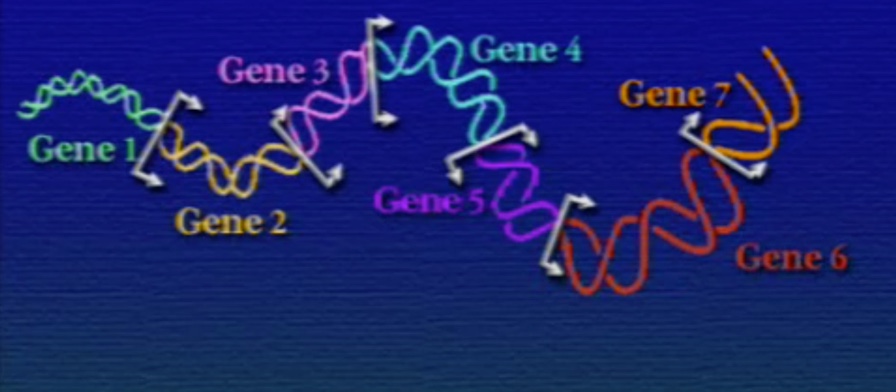

একইভাবে, কোডিং-রিজিয়নের শেষে থাকে টারমিনেশন-সাইট (Termination site), RNA-পলিমারেস এই টারমিনেশন-সাইটে পৌঁছনোর সাথে সাথে ট্রান্সক্রিপশন বন্ধ হয়ে যায়। প্রোমোটর, কোডিং-রিজিয়ন, এবং টারমিনেশন-সাইট এই তিনিটিকে একসাথে বলে জিন (Gene) বা ট্রান্সক্রিপশন-ইউনিট। RNA-পলিমারেস অত্যন্ত কর্মদক্ষ, সে এক ট্রান্সক্রিপশনে হাজার হাজার mRNA তৈরি করে থাকে।

একটা ব্যাপার বলে রাখা ভালো, স্টার্ট-কোডোন এবং স্টপ-কোডোনের সাথে যথাক্রমে প্রোমোটর এবং টারমিনেশন-সাইটের কোনোই সম্পর্ক নেই। স্টার্ট-কোডোন এবং স্টপ-কোডোন দরকার হয় প্রোটিন সংশ্লেষণের সময়। RNA-পলিমারেস চোখ বন্ধ করে স্টার্ট ও স্টপ কোডোন mRNA-তে কপি করে।

কোনো কোনো জিনের জন্য ডাবল-হেলিক্সের ৩->৫ প্রান্ত টেম্পলেট-স্ট্র্যান্ড। আবার অন্য জিনের জন্য ৫->৩ প্রান্ত টেম্পলেট-স্ট্র্যান্ড। কিন্তু, একটা জিনের কমপ্লিমেন্টারি-স্ট্র্যান্ড কখনোই অন্য জিনের টেম্পলেট-স্ট্র্যান্ড হয় না। যদিও এই নিয়মটির অতি দুর্লভ কিছু ব্যতিক্রম আছে।

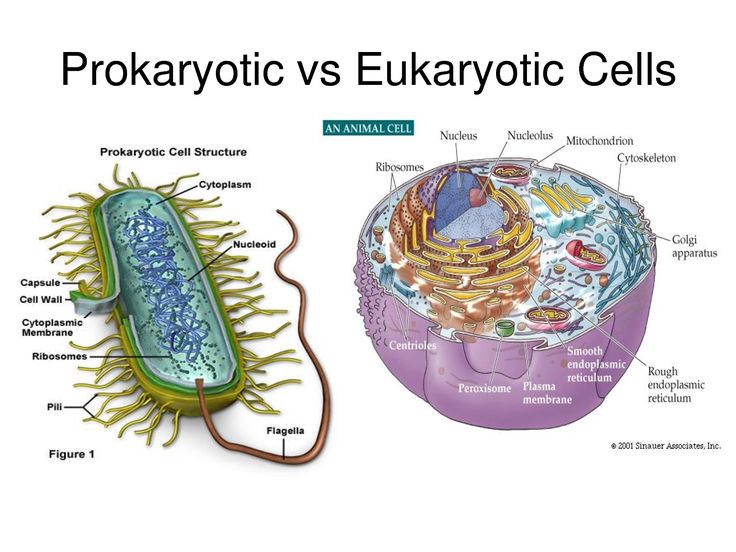

এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃতিতে দুই শ্রেণীর কোষ দেখতে পাওয়া যায়, প্রোক্যারিয়টিক (Prokaryotic) এবং ইউক্যারিয়টিক (Eukaryotic)। ব্যাকটেরিয়া এবং আর্কিয়া এরা দুইজনই প্রোক্যারিয়ট। প্রোক্যারিয়টেরা অত্যন্ত প্রাচীন, বলা যায় এরাই পৃথিবীর প্রথম প্রাণ। বাকি সমস্ত কোষ ইউক্যারিয়টিক। ইউক্যারিয়টেরা আধুনিক, ইউক্যারিয়টিক কোষকে বলা হয় বহুকোষী প্রাণের সূচক এবং বাহক। ইউক্যারিয়টিক কোষ ছাড়া জটিল এবং বহুকোষী প্রাণ সম্ভব হতো না। বিবর্তনের ধারায় প্রায় ১.৫ বিলিয়ন বছর আগে, ব্যাকটেরিয়া গিলে ফেলার মাধ্যমে আর্কিয়ারা ইউক্যারিয়টিক প্রাণের সূচনা করে।

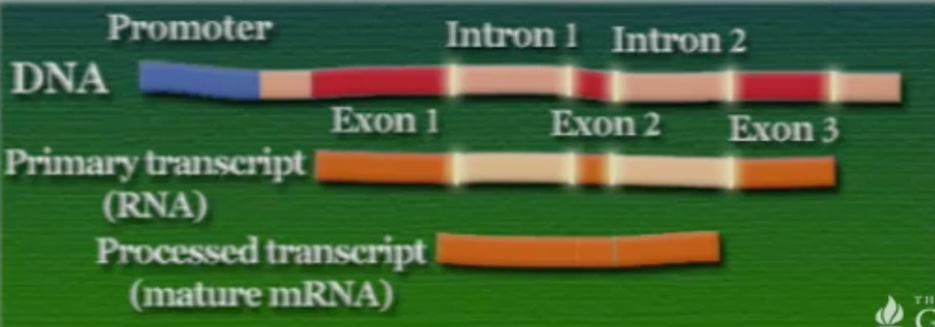

ইউক্যারিয়টের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, এদের DNA-তে প্রচুর নিউক্লিয়টাইড-সেকুয়েন্স থাকে যেগুলো প্রোটিন তৈরিতে কোনোই কাজে লাগে না। এই নিউক্লিয়টাইড-সেকুয়েন্সগুলো পুরো জিন জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এই অকর্মা নিউক্লিয়টাইড-সেকুয়েন্সদের বলে ইন্ট্রোন (Intron), আর অন্য নিউক্লিয়টাইড-সেকুয়েন্স, যেগুলো প্রোটিন তৈরিতে দরকার তাদের বলে এক্সন (Exon)। ঠিক এজন্যই mRNA তৈরি করার পরপরই ব্যবহার করা যায় না। ইউক্যারিয়টিক কোষদের mRNA থেকে এই ইন্ট্রোনদের ছেঁটে বাদ দিতে হয়। RNA-পলিমারেস যে mRNA তৈরি করে সেটার আরেক নাম প্রাইমারি ট্রান্সক্রিপ্ট (Primary transcript)। এই প্রাইমারি ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে ইন্ট্রোন বাদ দেবার পর যেটা পাওয়া যায় সেটাকে বলে প্রসেসড ট্রান্সক্রিপ্ট (Processed transcript) বা ম্যাচিউরড-mRNA। প্রোক্যারিয়টদের DNA-তে ইন্ট্রোন থাকে না, তাই ওদের ম্যাচিউরড-mRNA তৈরি করার ঝামেলায় যেতে হয় না।

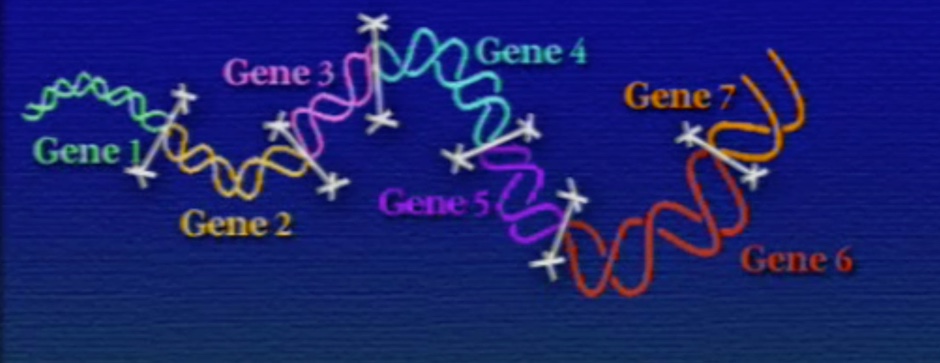

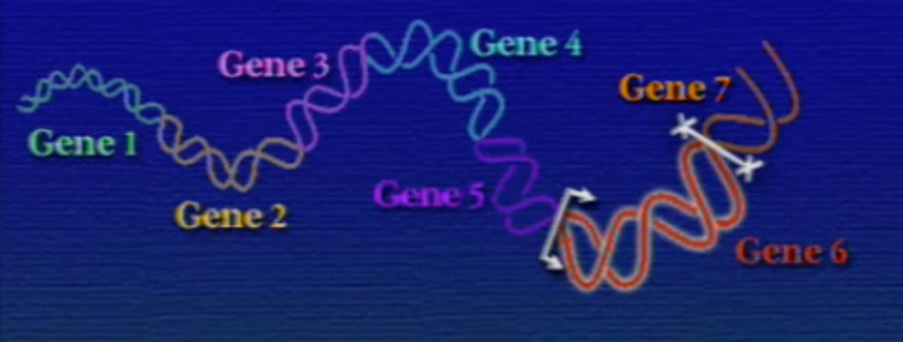

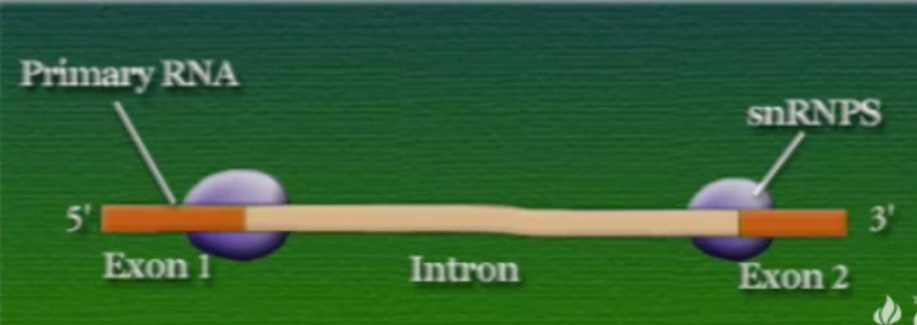

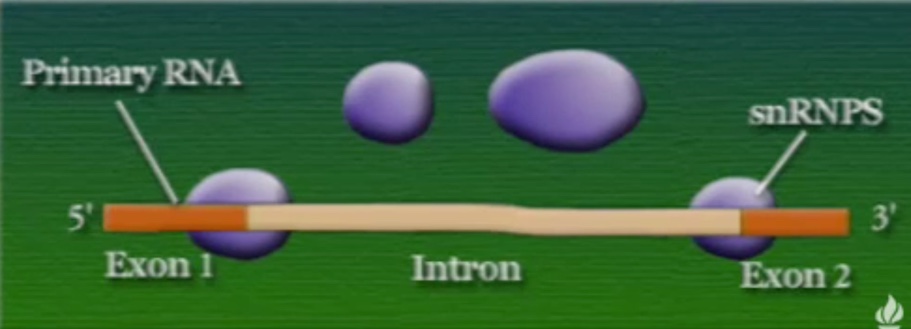

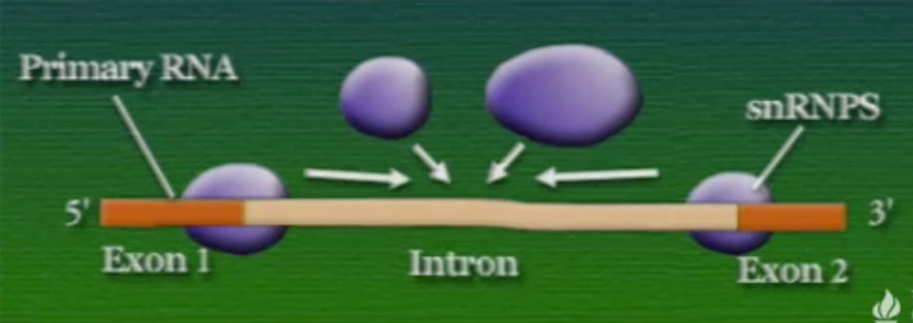

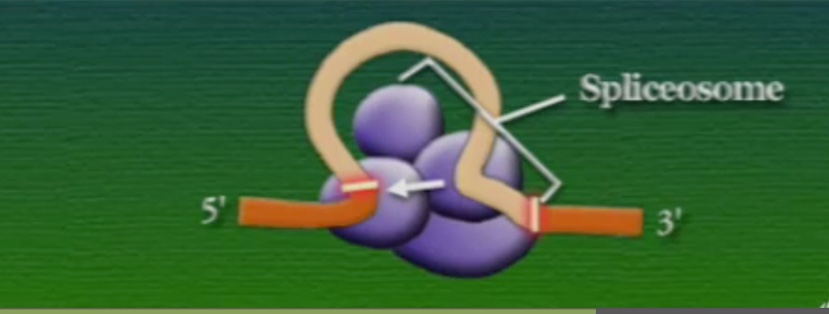

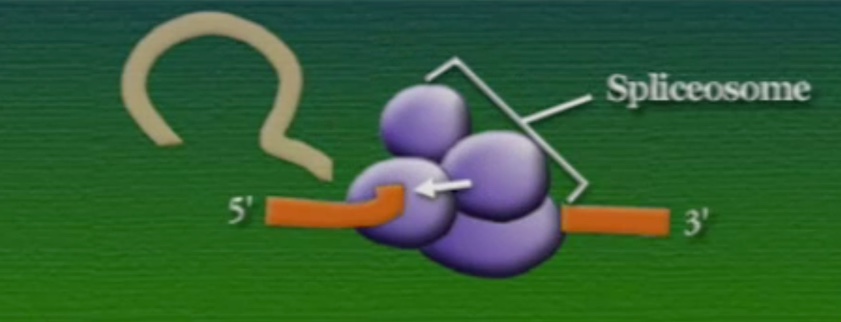

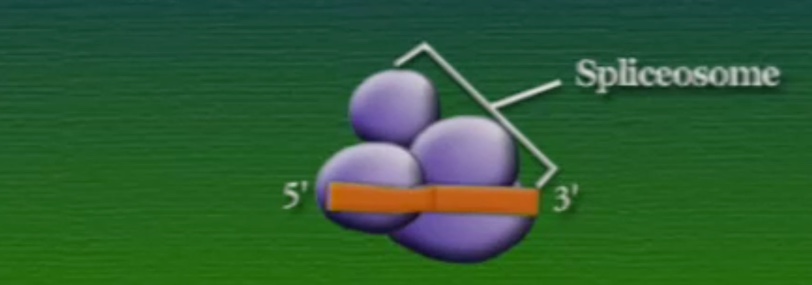

ইন্ট্রোন বাদ দেবার জন্য ইউক্যারিয়টিক কোষে প্রোটিন ও RNA দিয়ে তৈরি জটিল কিছু অংশ আছে যাদের বলে, স্নার্পস (Snurps) বা snRNP (Small nuclear ribonucleoprotien particles)। এই snRNP প্রথমে ইন্ট্রোন ও এক্সন সংযোগস্থলে আঠার মতো লেগে যায়, এরপর তারা আরো snRNP ডেকে এনে স্প্লাইসোজোম (Spliceosome) তৈরি করে। এই স্প্লাইসোজোম প্রথমে ইন্ট্রোন বাঁকিয়ে এক্সনদের পাশাপাশি নিয়ে আসে। এরপর ইন্ট্রোন কেটে বাদ দিয়ে এক্সনদের জোড়া লাগিয়ে দেয়। নিচের ধারাবাহিক ছবির মতো।

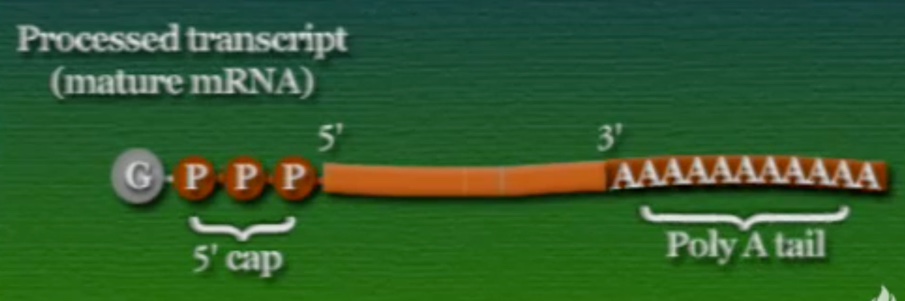

কাটাকাটি শেষে, mRNA-এর ৫-প্রান্তে যোগ করা হয় একটা পরিবর্তিত গুয়ানিন ঢাকনা (modified guanine) বা 5′ cap আর ৩-প্রান্তে যোগ করা হয় অনেকগুলো এডেনিনে লম্বা একটা লেজ বা 3′ poly a tail।

ইউক্যারিয়টিক DNA-তে ইন্ট্রোনের পরিমাণ এক হিসাব অনুসারে ৮০% থেকে ৯০%। একটি জিনে যদি পাঁচ হাজার নিউক্লিয়টাইড থাকে তবে এক্সন মাত্র বারোশ নিউক্লিয়টাইড লম্বা। এতো বিপুল ইন্ট্রোনের কারণ সম্পর্কে তিনটি ধারণা প্রচলিত আছে।

- ইন্ট্রোন ছেঁটে বাদ দেওয়া একটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ইন্ট্রোন হয়তো RNA সংশ্লেষণের হার নিয়ন্ত্রণ করে।

- ইন্ট্রোন হয়তো পরজীবী নিউক্লিয়টাইড বা জাঙ্ক DNA। অতীতে রেট্রোভাইরাসের সংক্রামণের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষদের জিনোমে এই পরজীবী নিউক্লিয়টাইডদের সংযুক্তি ঘটে।

- এটা এখন সত্য যে, একই জিন একাধিক প্রোটিন সংশ্লেষণ করতে পারে। এই ক্ষেত্রে এক প্রোটিনের ইন্ট্রোন (বা ইন্ট্রোনের অংশ বিশেষ) অন্য প্রোটিনের এক্সন। স্প্লাইসোজোম ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যে mRNA কাটছাট করে। ফলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন পাওয়া সম্ভব।

অবলম্বনে: “The Great Courses” থেকে প্রকাশিত “Biology: The Science of Life” by “Stephen Nowicki”