ডাইসন বলয়: ভবিষ্যতের জীবনধারার কেমন হবে? এই প্রশ্নের একজন আশাবাদী স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন ফ্রিম্যান ডাইসন। গত দুই দশক ধরে ডাইসনের সাথে যোগাযোগ থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, যদিও ওনার সাথে প্রথম সাক্ষাতে আমি যথেষ্ট ভয়ে ভয়ে ছিলাম। প্রিস্টন উনিভার্সিটির অ্যাডভান্সড-স্টাডিতে জুনিয়ার পোস্টডক হিসেবে কাজ করার সময় একদিন বন্ধুবান্ধব ছাড়া একাই ডাইনিং রুমে দুপুরের খাবার সারছিলাম। এমনই সময় এই জগৎবিখ্যাত পদার্থবিদ যিনি কিনা আইনস্টাইন, গোডেলের (Kurt Gödel) মতো লোকদের সাথে ওঠাবসা করতেন, হঠাৎ করেই আমার টেবিলে হাজির! ডাইসন প্রথমে নিজের পরিচয় দিলেন এবং আমার সাথে বসার অনুমতি চাইলেন, সেই সাথে আমাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বললেন: খাবারের সময়টা বুড়ো প্রফেসরদের চেয়ে তরুণদের সাথেই কাটাতে ওনার ভীষণ পছন্দ। এইকথাগুলো লেখার সময় ওনার বয়স ছিলো তিরানব্বই, এই বয়সেও উনি আমার পরিচিত বেশিরভাগ মানুষের চেয়েও ভীষণ তরুণ। ওনার চোখে একধরণের অবাধ্য ছেলেমানুষি ভাব আছে, যেটা বলে দেয়: আনুষ্ঠানিকতা, প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি, কিংবা প্রচলিত পাণ্ডিত্যকে উনি খুব একটা পাত্তা দেন না। কোনো আইডিয়া যতো দুঃসাহসিক তাতে ওনার আগ্রহও ততো বেশি।

আমরা যখন শক্তি ব্যবহারের কথা বলছিলাম, ডাইসন অবজ্ঞা সুরে বললেন: মানুষ একেবারেই উচ্চাশাহীন, সাহারা মরুভূমির মাত্র ৫% অঞ্চলে যে পরিমাণ সূর্যালোক পৌঁছে শুধু সেটাই সংগ্রহ করতে পারলে গোটা পৃথিবীর শক্তির চাহিদা মেটানো সম্ভব। প্রশ্ন হলো, আমরা কেনো শুধু এতোটুকুতেই থেমে থাকবো? কেনোই বা আমরা নিজেদের শুধু পৃথিবীর সূর্যালোক সংগ্রহে সীমিত রাখবো, যেখানে বিপুল পরিমাণের সূর্য রশ্মি মহাশূন্যে অপচয় হচ্ছে? কেনো আমরা সূর্যের পুরো আউটপুটকেই জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহার করছি না?

ওল্ফ স্টেপলডনের ১৯৩৭ সালের সাইফাই ক্ল্যাসিক স্টার-মেকারে বর্ণিত রিং সদৃশ কৃত্রিম পৃথিবী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ডাইসন ১৯৬০ সালে একটা পেপার প্রকাশ করেন, যেটা পরবর্তীতে ডাইসন বলয় (Dyson sphere) নামে পরিচিতি পায়। ডাইসনের প্রস্তাব ছিলো: বৃহিস্পতি গ্রহকে গোলাকার ফাঁপা খোলস আকৃতির বায়োস্ফিয়ারে রূপান্তরিত করা, যেটা সূর্যকে চারপাশ থেকে ঘিরে থাকবে। বর্তমানে মানবসভ্যতার চেয়ে একশো বিলিয়ন গুণ বেশি বায়োম্যাস সমৃদ্ধ ও এক ট্রিলিয়ন গুণ বেশি শক্তি উৎপাদনে সক্ষম এই কৃত্রিম বায়োস্ফিয়ারে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বেড়ে উঠবে। ডাইসনের মতে, এটাই ছিলো মানুষের জন্য সহজাত পরবর্তী ধাপ: শিল্পায়ণের কয়েক হাজার বছরের ভেতর যেকোনো বুদ্ধিমান প্রজাতির উচিত তাদের মূল নক্ষত্রকে বেষ্টনকারী কৃত্রিম বায়োস্ফিয়ার তৈরি করে সেখানে বসবাস শুরু করা। আপনি যদি ডাইসন-বলয়ের ভেতর বসবাস করেন, তাহলে কখনোই রাত দেখতে পাবেন না, সূর্য থাকবে সবসময় মাথার ওপর। এবং দিনের আলোতে চাঁদ দেখার মতোই পুরো বায়োস্ফিয়ারকে সূর্যালোক প্রতিফলিত করতে দেখা যাবে। নক্ষত্রমণ্ডল দেখার ইচ্ছা হলে কষ্ট করে সিঁড়িভেঙে ডাইসন-বলয়ের বহিঃপৃষ্টে যেতে হবে, যেখানে সবসময় রাত।

সস্তা প্রযুক্তিতে একটা আংশিক ডাইসন-বলয় নির্মাণের উপায় হচ্ছে, সূর্যের কক্ষপথে জুড়ে রিঙের মতো মানব বসতি তৈরি করা। সূর্যকে পুরোপুরি ঘিরে ফেলতে ধাপে ধাপে এরকম আরো রিং বসতি বসানো যেতে পারে। তবে, আবর্তনরত বসতিগুলোর ভেতর সংঘর্ষ এড়ানো জন্য এদের ঘূর্ণন অক্ষ ও নিজেদের মধ্যকার দূরত্ব (রিঙের ব্যাস) ভিন্ন হতে হবে। এই ডিজাইনের একটা ঝামেলা হলো: ভিন্ন ভিন্ন আবর্তন গতির কারণে বসতিগুলোকে সংযুক্ত করা সম্ভব না, ফলে যোগাযোগ ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হতে পারে। রবার্ট লল ফরওয়ার্ড এবং কলিন ম্যাকইন্সের মতে, একাধিক রিং বসতির পরিবর্তে একক গোলাক সদৃশ বসতি বানানো যেতে পারে, এই বলয়ের স্থিতিশীলতা নির্ভর করে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণজনিত অন্তর্মুখী চাপ ও বিকিরণজনিত বহির্মুখী চাপের ভারসাম্যের ওপর। এই বলয় তৈরি করা যেতে পারে, লেগো ব্লকের মতো একে পর এক স্ট্যাটিস যোগ করার মাধ্যমে। স্ট্যাটিস হলো: সৌরপালযুক্ত স্থির স্যাটালাইট, যারা সূর্যের বিকিরণকে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে কাজে লাগিয়ে সূর্যের আশপাশে স্বাধীনভাবে অবস্থান করতে পারে (অরবিটাল পার্কিং), অন্যান্য স্যাটালাইটের মতো অবস্থান বা কক্ষপথ পরিবর্তন করতে এদের আবর্তন গতির প্রয়োজন হয় না। এই স্ট্যাটিসদের হতে হবে অত্যন্ত হালকা: প্রায় ০.৭৭গ্রাম/বর্গমিটার, যেটা কাগজের চেয়েও একশোগুণ হালকা। তবে এটা কোনো বাধা নয়, গ্র্যাফিনের তৈরি পর্দা এই সীমার চেয়েও কয়েক হাজারগুণ হালকা। ডাইসন-বলয়কে যদি এমনভাবে বানানো হয় যাতে বেশিরভাগ সূর্যালোকই প্রতিফলিত হয়, তাহলে বলয়ের ভেতর সূর্যালোকের তীব্রতা নাটকীয়ভাবে বেড়ে যাবে, ফলে বিকিরণজনিত চাপও বহুগুণ বেড়ে যাবে, এতে বলয়ের ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। অনেক নক্ষত্র আছে যাদের উজ্জ্বলতা সূর্যের চেয়েও হাজারগুণ বেশি, এদের ক্ষেত্রে অনেক ভারী ডাইসন-বলয় তৈরি করা সম্ভব।

সৌরজগতে আমরা যদি একটি ভারী ও মজবুত ডাইসন-বলয় তৈরি করতে চাই, তাহলে আমাদের দরকার হবে অতিশক্তিশালী পদার্থ যা তরলীভূত বা বাঁকা হওয়া ছাড়াই সূর্যের তীব্র মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হবে। দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে, এই ডাইসন-বলয়কে হতে হবে পরিবর্তনশীল ও বুদ্ধিমান: প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সাথে খাপ খাইয়ে অবস্থান ও আকার ক্রমাগত ফাইন-টিউন করতে হবে, মাঝে মধ্যেই ধূমকেতু-গ্রহাণুদের চলাচলের জন্য বলয়ে ফুটো তৈরি করতে হবে। ধূমকেতু-গ্রহাণুদের ক্ষেত্রে অবশ্য বিকল্প ব্যবস্থাও করা যেতে পারে, যেমন: দূর থেকে শনাক্তকরণ ও গতিপথের পরিবর্তন, বা মাইনিংয়ের মাধ্যমে খনিজ আহরণ ইত্যাদি।

আমরা এতোক্ষণ যে ডাইসন-বলয়ের কথা বলেছি, সেগুলো মানুষের স্থায়ী বসবাসের অনুপযুক্ত। আবর্তনকারী রিং টাইপের ডাইসন-বলয়গুলোতে মাধ্যাকর্ষণ শূন্য (ISS স্পেসস্টেশনের মতো)। অন্যদিকে, স্থির গোলাকার ডাইসন-বলয়গুলোতে শুধুমাত্র বর্হিঃপৃষ্টে (সূর্যের উল্টো দিকে) বসবাস করা সম্ভব, যদিও মাধ্যাকর্ষণ একেবারেই নগন্য। এদের কোনোটাতেই সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে রক্ষা করার মতো ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শিল্ড নেই। মূল আকর্ষণ হলো, আমরা যদি পৃথিবীর কক্ষপথ বরাবর সূর্যের চারিপাশে বিশাল ডাইসন-বলয় বানাতে পারি, তাহলে পৃথিবীর চেয়ে ৫০০ মিলিয়নগুণ বিশাল এলাকা জুড়ে মানব বসতি নির্মাণ করা সম্ভব হবে।

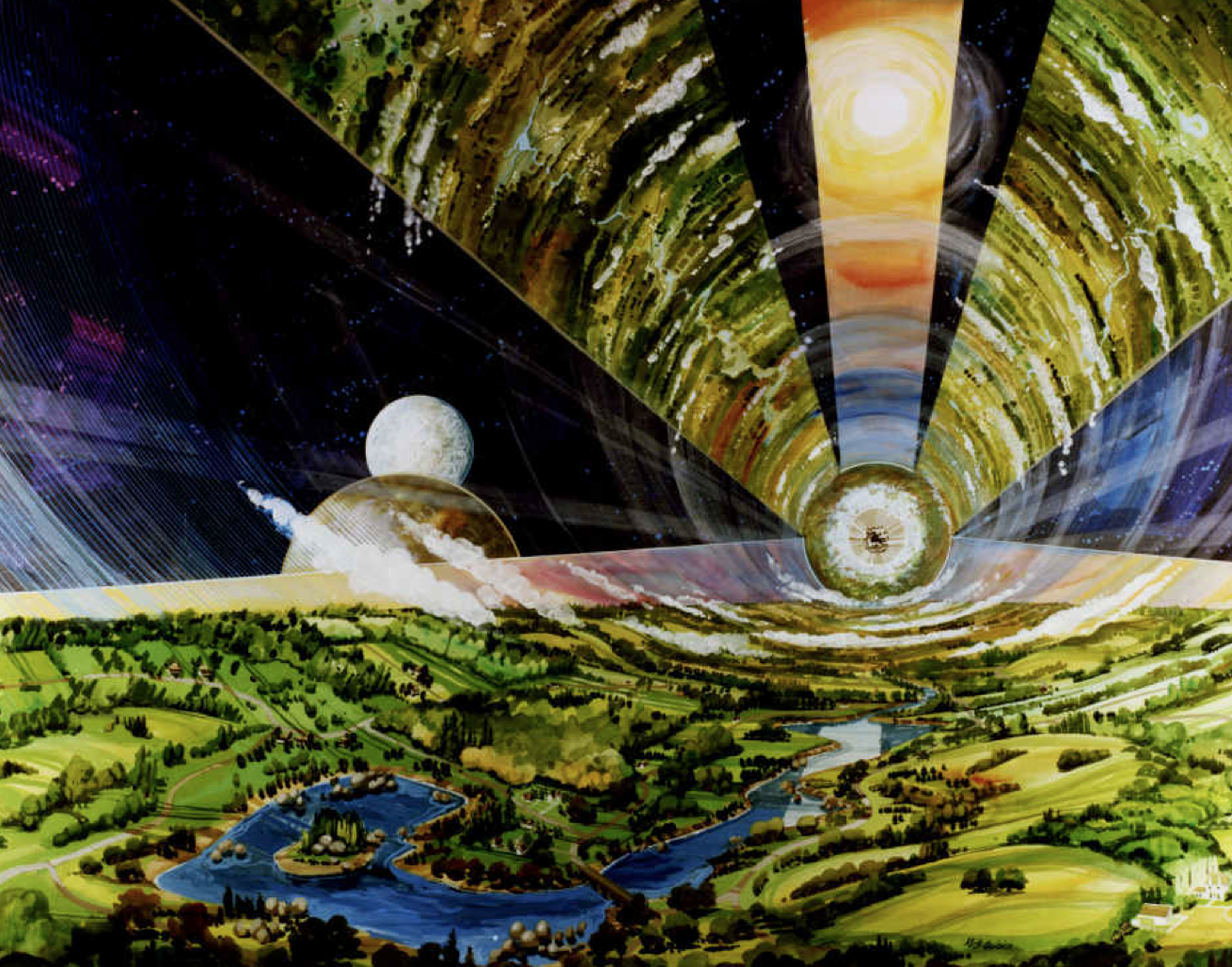

আশার কথা হচ্ছে, আমরা যদি পৃথিবীর মতো বসবাস উপযোগী ডাইসন-বলয় বানাতে চাই, তাহলে মার্কিন পদার্থবিদ জেরার্ড ও’নীলের প্রস্তাবিত সিলিন্ডার আকৃতির মানব বসতি বানাতে পারি (নিচের ছবি দুটোতে দেখানো হয়েছে)। এই বসতিগুলোতে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ, কসমিক রশ্মি প্রতিরোধক শিল্ড, চব্বিশ ঘন্টার দিন-রাতের পালাবদল, এবং পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডল ও ইকোসিস্টেম রয়েছে। এই সিলিন্ডার আকৃতির বসতিগুলো সহজেই ডাইসন-বলয়ের ভেতর আবর্তিত হতে পারে, বা পরিবর্তন সাপেক্ষে বলয়ের বহির্পৃষ্টে আটকে রাখা সম্ভব।

ছবি ১তে দুটি বিপরীত দিকে ঘূর্ণনরত ও’নীল সিলিন্ডার দেখানো হয়েছে। পৃথিবীর মতো বসবাস উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হলে, সিলিন্ডার দুটোকে সূর্য বরাবর তাকে করতে হবে, এদের ঘূর্ণনের ফলে তৈরি হওয়া কেন্দ্রবিমুখী বল কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ হিসেবে কাজ করবে, ভাঁজ করার উপযোগী তিনটি বিশাল আয়না সূর্যের আলোকে সিলিন্ডার ওপর প্রতিফলনের মাধ্যমে দিন-রাত নিয়ন্ত্রণ করবে। অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট অনেকগুলো বসতিকে বৃত্তাকারে সাজিয়ে কৃষিকাজের উপযোগী ডাইসন বলয় তৈরি করা যেতে পারে।

যদিও বর্তমান ইঞ্জিনিয়ারিং মানদণ্ডের বিচারে ডাইসন-বলয় যথেষ্ট দক্ষ। কিন্তু, কণা ও প্রতিকণা বিনাশের মাধ্যমে যে দক্ষতা পাওয়া যায় সেই তুলোনায় এই দক্ষতা একেবারেই নগন্য (ছবি ৩)। আধুনিক ফিশন রিয়েক্টরগুলোয় ইউরেনিয়াম পরমাণুতে সংরক্ষিত শক্তির মাত্র ০.০৮% বের করে আনা সম্ভব হয়েছে। সেই তুলোনায় সূর্যের কেন্দ্রের ফিউশন রিয়েক্টর অনেক বেশি দক্ষ। হাইড্রোজেন জোড়া লাগিয়ে হিলিয়াম তৈরিতে সূর্যের দক্ষতা প্রায় ০.৭%। সমস্যা হলো, আমরা যদি ডাইসন বলয় দিয়ে পুরো সূর্যকে নিখুঁতভাবে ঘিরেও ফেলি, তবুও আমরা সূর্যের মোট ভরের মাত্র ০.০৮% ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারবো, এর একটা কারণ হলো: মাত্র এক দশমাংশ হাইড্রোজেন পোড়ানোর পরপরই সূর্যের স্বাভাবিক নাক্ষত্রিক জীবন (মেইন সিকোয়েন্স) শেষ হবে, এরপর লাল দানবে পরিণত হবার মাধ্যমে সূর্যের মৃত্যু প্রক্রিয়া শুরু হবে। অন্যান্য নক্ষত্রের ক্ষেত্রও একই অবস্থা। একবারে ছোট নক্ষত্রগুলো ৪% এবং সবচেয়ে বড়ো নক্ষত্রগুলো ১২% হাইড্রোজেন পোড়ানো শেষ করেই তাদের স্বাভাবিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। আমরা যদি কোনোভাবে সূর্যের মতো নিখুঁত ফিউশন রিয়েক্টর তৈরি করতে পারি, যেটা কিনা শেষ হাইড্রোজেন পরমাণুটি পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে, তারপরও আমাদের দক্ষতা হবে ০.৭%, যেটা অত্যন্ত বিব্রতকর। তাহলে, ডাইসন বলয় বা হাইড্রোজেন ফিউশন রিয়েক্টর ছাড়া উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন শক্তির উৎস আর কি কি হতে পারে?

উবে যেতে থাকা ব্ল্যাকহোল: স্টিফেন হকিং তার “এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম” বইটিতে ব্ল্যাকহোল পাওয়ার-প্লান্টের ধারণা দিয়েছেন। যদিও প্রচলিত ধারণা হলো ব্ল্যাকহোল একটি মরণফাঁদ, যেখান থেকে বস্তু এমনকি আলোও বেরুতে পারে না। কিন্তু হকিং গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেন যে, কোয়ান্টাম-গ্র্যাভিটি প্রভাবের কারণে ব্ল্যাকহোল একটি উত্তপ্ত বস্তু বা ব্ল্যাক বডির মতো আচরণ করে। আয়তন যতো ছোট হয় ব্ল্যাকহোল ততোই উত্তপ্ত হয় এবং তাপ বিকিরণ করতে থাকে, একে হকিং রেডিয়েশন বলে। এভাবে ব্ল্যাকহোল ক্রমাগত শক্তি হারাতে থাকে এবং উবে যেতে থাকে। ভিন্ন ভাবে বলা হলে, ব্ল্যাকহোলে কোনো কিছু নিক্ষেপ করা হলে সেটা বিকিরণ আকারে বেরিয়ে আসে। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ১০০% দক্ষতার সাথে পদার্থকে বিকিরণে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

ব্ল্যাকহোলের উবে যাওয়াকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহারের একটা সমস্যা হলো: ব্ল্যাকহোলের আকার যদি পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র না হয়, তবে ব্ল্যাকহোলের উবে যেতে মহাবিশ্বের বর্তমান বয়সের চেয়েও বেশি সময় দরকার হবে এবং বিকিরিত শক্তির পরিমাণ হবে মোমবাতির চেয়েও কম। ব্ল্যাকহোলের আয়তন বাড়ার সাথে সাথে বিপরীত বর্গের নীতিতে শক্তি উৎপাদনও কমতে থাকে। তাই, পদার্থবিদ লুইস ক্রেন এবং শন ওয়েস্টমোরল্যান্ড এমন ব্ল্যাকহোল ব্যবহারের প্রস্তাব করেন যেটা: একটি প্রোটনের চেয়েও কয়েক হাজারগুণ ছোট, কিন্তু মানুষের তৈরি করা সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক জাহাজের মতোই ভারী। ওনাদের উদ্দেশ্য ছিলো এই ব্ল্যাকহোল পাওয়ার-প্লান্টকে মহাকাশযানে ব্যবহার করার, তাই দক্ষতার চেয়ে বহনযোগ্যতাই ছিলো মূল সমস্যা। তাদের প্রস্তাব অনুসারে, এই ছোট্ট ব্ল্যাকহোলে পদার্থের পরিবর্তে নিক্ষেপ করা হবে লেজার, তাই এখানে প্রচলিত পদার্থ থেকে শক্তি রূপান্তরের কোনো ব্যাপারই নেই। যদিও এই অতিক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোলে বিকিরণের পরিবর্তে পদার্থ নিক্ষেপ করা সম্ভব, কিন্তু দক্ষতার নিশ্চয়তা দেয়াটা খুব কঠিন: একটি প্রোটনকে তারচেয়ে কয়েক হাজারগুণ ক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোলে ঢোকানো জন্য লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের মতো শক্তিশালী যন্ত্রের প্রয়োজন। একটি প্রোটন যখন এভাবে ব্ল্যাকহোলে নিক্ষেপ করা হয়, প্রোটনটি তার মূল শক্তির (mc2) চেয়েও কয়েক হাজারগুণ বেশি শক্তি পায় গতি থেকে। সমস্যা হলো, ব্ল্যাকহোল উবে যাওয়ার সময় কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির কারণে এই গতিশক্তির প্রায় ১০% হারিয়ে যায় গ্র্যাভিটন কণা হিসেবে (এজন্য ছবি ৩য়ে দক্ষতা ৯০% দেখানো হয়েছে)। ফলে যতো শক্তি ব্যয় হবে, উৎপাদিত হবে তারচেয়ে কম অর্থাৎ, দক্ষতা হবে ঋণাত্মক। আরো বড় সমস্যা হলো, আমাদের কাছে এখনো পরিপূর্ণ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি তত্ত্ব নেই, এবং যে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি প্রভাবের কথা এখানে বলা হয়েছে সেটা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

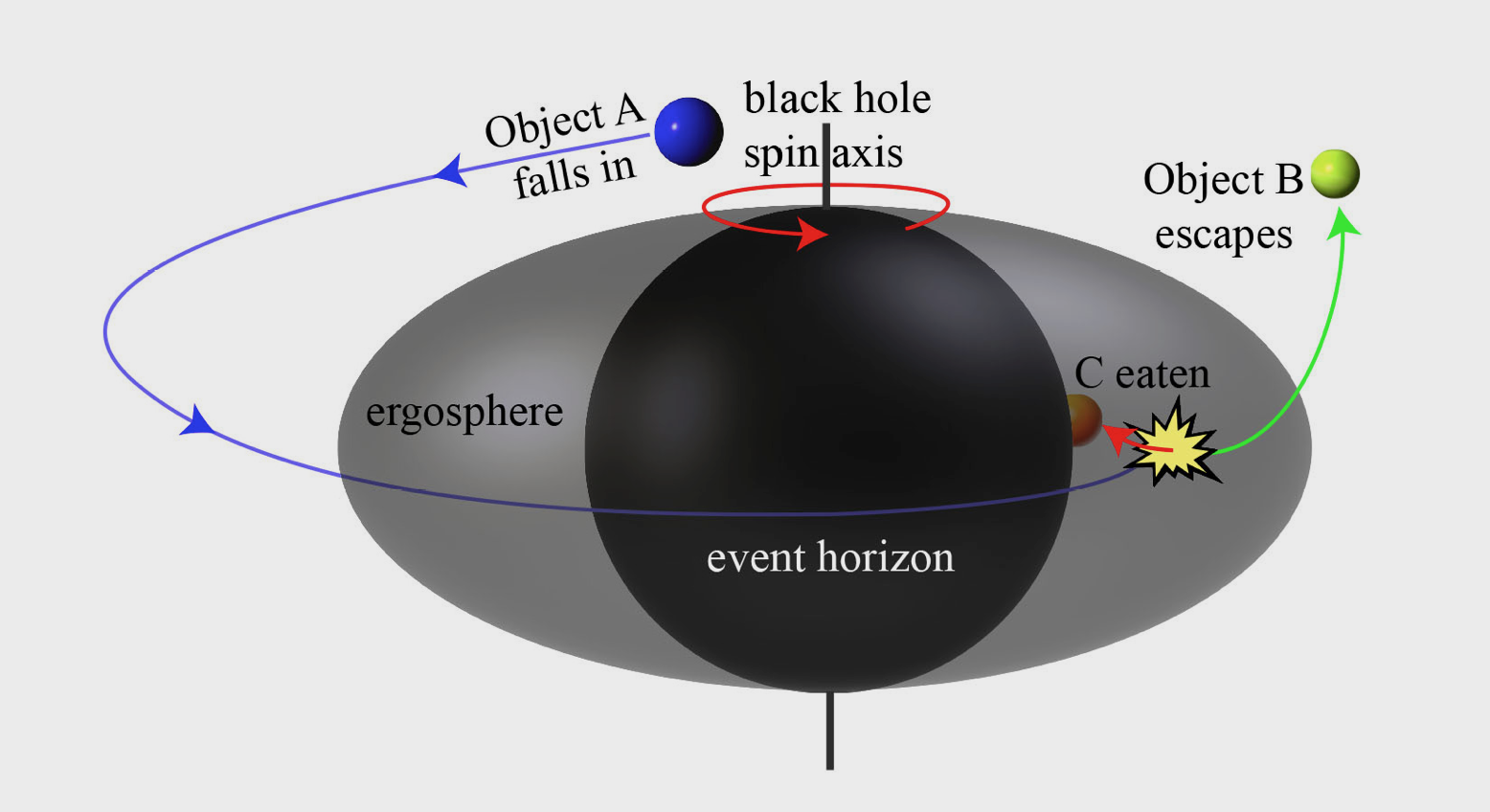

ঘূর্ণমান ব্ল্যাকহোল: সৌভাগ্যের বিষয় হলো, কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির মতো দুর্বল তত্ত্ব ছাড়াও সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় ব্ল্যাকহোলকে পাওয়া-প্লান্ট হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক ব্ল্যাকহোল আছে যারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ঘূর্ণমান। ব্ল্যাকহোলগুলোর সাথে তাদের ঘটনা দিগন্তও প্রায় আলোর গতিতে ঘুরতে থাকে। ঘটনা দিগন্ত হলো ব্ল্যাকহোলের শেষে সীমানা, যেখানে মাধ্যাকর্ষণ এতোই শক্তিশালী যে, কোনো বস্তু এমনকি আলোও ফিরে আসতে পারে না। ঘূর্ণমান ব্ল্যাকহোলগুলোর ঘটনা দিগন্তের বাহিরে আর্গোস্ফিয়ার নামে একটি অঞ্চল রয়েছে যেখানে “স্থান” ব্ল্যাকহোলের সাথে সাথে প্রচন্ড গতিতে ঘুরতে থাকে। ফলে, এই আর্গোস্ফিয়ারের কোনো কিছুই স্থির অবস্থায় থাকতে পারে না। আর্গোস্ফিয়ারের কোনো বস্তু নিক্ষেপ করা হলে, বস্তুটি ব্ল্যাকহোলের সাথে সাথে ঘুরতে থাকবে এবং একসময় ব্ল্যাকহোলে বিলীন হয়ে হবে। পদার্থবিদ রজার পেনরোজ আবিষ্কার করেন যে: কোনো বস্তুকে যদি আর্গোস্ফিয়ারে নির্দিষ্ট কোণে নিক্ষেপ করা হয়, এবং খুব কৌশলের সাথে যদি বস্তুটিকে দুইখন্ডে ভেঙে ফেলা যায় (ছবি ৪য়ের মতো)। তাহলে, একটি খন্ড ব্ল্যাকহোলে হারিয়ে যাবে, অন্য খন্ডটি প্রাথমিক নিক্ষেপণ শক্তির কয়েকগুণ বেশি শক্তি নিয়ে ব্ল্যাকহোল থেকে বেরিয়ে আসবে। এই পদ্ধতিতে, ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণন শক্তিকে ব্যবহারিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। অনবরত চালাতে থাকলে, একসময় ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে যাবে এবং আর্গোস্ফিয়ার শূন্যে মিলিয়ে যাবে। কোনো ব্ল্যাকহোল যদি প্রাকৃতিক সর্বোচ্চ সীমায় ঘুরতে থাকে, তবে ব্ল্যাকহোলটির ঘটনা দিগন্তের ঘূর্ণনও হবে প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি, এবং বর্ণিত পদ্ধতিতে ব্ল্যাকহোলের মোট ভরের ২৯% শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। আমাদের জানা ব্ল্যাকহোলগুলোর ঘূর্ণনগতি কতো সেটা এখনো নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করা যায়নি। তবে বিভিন্ন গবেষনায় দেখা গেছে যে, এদের ঘূর্ণনগতি প্রাকৃতিক সর্বোচ্চ সীমার ৩০% থেকে ১০০% য়ের ভেতর। আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল আছে (যেটা সূর্যের চেয়ে চার মিলিয়নগুণ বড়) সেটাও আপাত দৃষ্টিতে ঘূর্ণমান। আমরা যদি এই ব্ল্যাকহোলের মাত্র ১০% ভরকে ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি: সেটা হবে চার লক্ষ সূর্যকে ১০০% দক্ষতায় শক্তিতে রূপান্তরের মতো, বা পাঁচশো মিলিয়ন নক্ষত্রে ডাইসন বলয় বসানো মতো বিশাল অর্জন।

কোয়েসার: কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি বা আর্গোস্ফিয়ার ব্যবহার না করে শুধু ব্ল্যাকহোলে পতনশীল বস্তু থেকেও শক্তি উৎপাদন করা যেতে পারে। প্রকৃতি যে উপায়ে পদ্ধতিটি ব্যবহার করে তার নাম: কোয়েসার। বিপুল পরিমাণ গ্যাস ব্ল্যাকহোলে খুব কাছাকাছি চলে এলে গ্যাসগুলো ঘুরপাক খেতে খেতে পিৎজার মতো ডিস্ক তৈরি করে। ধীরে ধীরে ব্ল্যাকহোলে পড়ার সময় ডিস্কের একদম ভেতরের গ্যাসগুলো প্রচন্ড উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং প্রচুর বিকিরণ করতে থাকে। গ্যাস যখন ব্ল্যাকহোলে মুক্তগতিতে পতিত হয় তখন এদের মাধ্যাকর্ষণ জনিত বিভবশক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হতে থাকে, ফলে গ্যাসের গতি বাড়তে থাকে। তীব্রগতিতে পড়ন্ত এই গ্যাসের ভেতর ছোট ছোট আলোড়ন তৈরি হয়, যেগুলো ধীরে ধীরে এলোমেলোভাবে গ্যাস বুদ্বুদে পরিণত হতে শুরু করে, বুদ্বুদগুলোতে গ্যাসের অণুগুলোদের প্রচন্ড সংঘর্ষে হতে থাকে। সংঘর্ষের ফলে গ্যাসের অণুদের আংশিক গতিশক্তি বিকিরণে রূপান্তরিত হয়। ব্ল্যাকহোল থেকে নিরাপদ দূরত্বে ডাইসন বলয় তৈরি করা হলে, এই বিকিরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণন যতো বেশি হবে এই পদ্ধতির দক্ষতাও ততো বেশি হবে। সর্বোচ্চ গতিতে ঘুরতে থাকা ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রে ৪২% পর্যন্ত দক্ষতা পাওয়া সম্ভব। নক্ষত্রের কাছাকাছি ভরযুক্ত ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রে এই বিকিরণ মূলত এক্স-রে হিসেবে পাওয়া যায়, এবং সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রে: অবলোহিত, দৃশ্যমান, ও অতিবেগুনি রশ্মি।

গ্যাস শেষ হয়ে গেলে এই ব্ল্যাকহোলগুলোর ঘূর্ণনগতি থেকে পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদন করা যেতে পারে। বস্তুত, প্রকৃতি অনেকাংশেই এই কাজটি করে ব্ল্যান্ডফোর্ড-নাজনেক মেকানিজমের (Blandford-Znajek mechanism) মাধ্যমে: এটি একটি চুম্বকীয় প্ৰক্ৰিয়া যার মাধ্যমে পড়ন্ত গ্যাসের বিকিরণ নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্ল্যাকহোলের চৌম্বকক্ষেত্র ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করা হলে দক্ষতা ৪২% ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

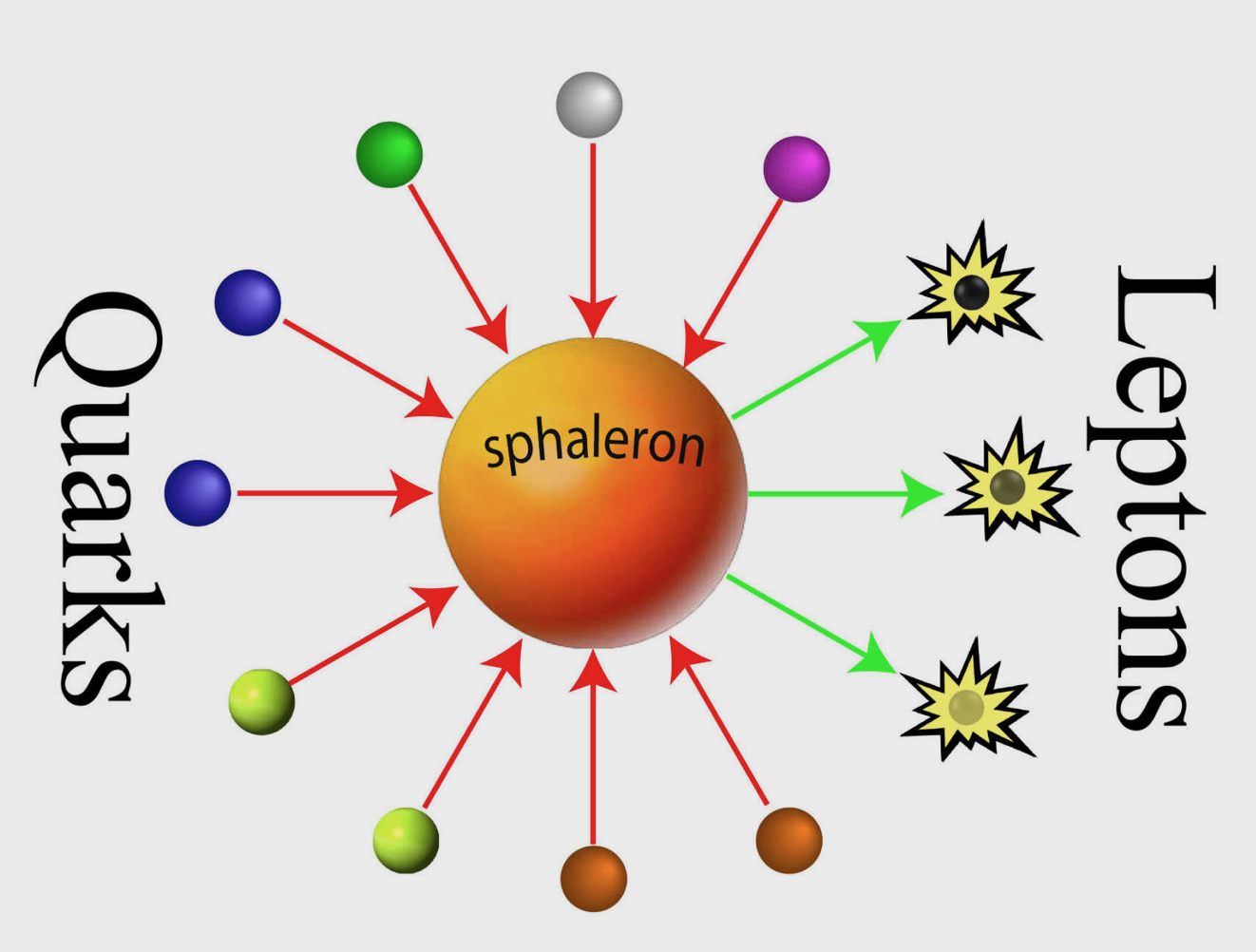

স্ফেলেরন (Sphalerons): ব্ল্যাকহোল ছাড়াই পদার্থ থেকে শক্তি রূপান্তরের একটি প্রক্রিয়া হলো স্ফেলেরন: যার মাধ্যমে কোয়ার্ক রূপান্তরিত হয় লেপ্টন ও এন্টিলেপ্টনে। (নিচের ছবিতে বর্ণিত) সঠিক ফ্লেভার ও স্পিনযুক্ত নয়টি কোয়ার্ক স্ফেলেরন প্রক্রিয়ায় তিনটি লেপ্টনে রূপান্তরিত হয়। কোয়ার্ক এবং লেপ্টনদের ভরের যে ব্যবধান, সেটা আইনস্টাইনের E = mc2 ফর্মুলা অনুসারে শক্তি হিসেবে বেরিয়ে যায়।

ভবিষ্যতের বুদ্ধিমত্তা হয়তো এই ধারণা ওপর ভিত্তি করে এমন জেনারেটর তৈরি করবে যাকে আমরা বলতে পারি স্ফেলেরাইজার। এই স্ফেলেরাইজার কাজ করবে অনেকটা ডিজেল ইঞ্জিনের মতো। একটা প্রচলিত ডিজেল ইঞ্জিন বাতাস ও ডিজেলের মিশ্রণকে সংকুচিত করতে থাকে, ফলে তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে একসময় মিশ্রণে স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ ঘটে, এতে উত্তপ্ত গ্যাসের প্রসারণ ঘটে, যেটা পিস্টনকে কাজ করতে সাহায্য করে। এই দহনে তৈরি বর্জ্য কার্বনডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসের ভর, মূল জ্বালানি মিশ্রণের চেয়ে ০.০০০০০০০৫% কম, এই অতিসামান্য ভরের ব্যবধান টুকুই শক্তি হিসেবে নির্গত হয় যা ইঞ্জিনকে সচল রাখে। স্ফেলেরাইজার একইভাবে সাধারণ পদার্থকে কয়েক কোয়াড্রিলিয়ন ডিগ্রী তাপমাত্রায় সংকুচিত করবে, অতঃপর সম্প্রসারণ ও শীতলীকরণ ধাপের স্ফেলেরন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। আমাদের মহাবিশ্বে আজ থেকে ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছিলো, তাই স্ফেলেরাইজার পরীক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে আমরা নিশ্চিৎ। ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিশ্ব ছিলো ভয়াবহ উত্তপ্ত, প্রায় ১০০% পদার্থ রূপান্তরিত হয়েছিলো শক্তিতে, রয়ে যাওয়া (প্রায়) এক বিলিয়নভাগের একভাগ অংশটুকু থেকেই মহাবিশ্বের সমস্ত কোয়ার্ক ও ইলেক্ট্রন তৈরি হয়েছে। তাই বলা যেতে পারে, স্ফেলেরাইজার একপ্রকার ডিজেল ইঞ্জিন যার দুটো সুবিধা রয়েছে: এটি প্রচলিত ডিজেল ইঞ্জিন থেকে কয়েক বিলিয়নগুণ বেশি দক্ষ। স্ফেলেরাইজার জ্বালানি হিসেবে যেকোনো ব্যারিয়নিক পদার্থ ব্যবহার করতে পারে। স্ফেলেরাইজারের আসল দক্ষতা নির্ভর করবে ব্যবহারিক খুঁটিনাটির ওপর যেমন: সংকোচন ধাপে ফোটন ও নিউট্রিনো বেরিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করতে স্ফেলেরাইজারের আকার কেমন হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাবানুবাদ: Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence” by Max Tegmark